> ミャンマー紀行2011 > バガン(続) →次へ

> ミャンマー紀行2011 > バガン(続) →次へ

> ミャンマー紀行2011 > バガン(続) →次へ

> ミャンマー紀行2011 > バガン(続) →次へ

このバガン(続)編(Bagan cont.)ではバガン郊外,ポッパ山,小村,タビニュ寺院,スラマニ寺院,ダマヤンジーパゴダ,シュエサンドーパゴダの写真とキャプションを載せました.

11/27(日)バガンのAmazing Bagan Resort Hotelで朝を迎えた.ホテルのバフェに行くと縁の方で竪琴,そうビルマの竪琴を演奏していた.当地では曲がった(ガウ)琴(サウン)の意でサウンガウと呼ばれるようだ.共鳴胴と竿がなかなか雅やかな船のような形をしている.弦の数はいろいろな種類があったらしいが最近は16弦が一般的らしい.

優雅な形態ではあるが,バイオリンやギターの弦の張力が主に竿の軸圧縮方向に働く構造なのに,竪琴は曲げ方向に作用する構造だ.素人的には弦数が増えたり,低音用太い弦にするに従い,竿や胴を曲げに耐える太さがにしないと音程が狂いそうで心配だ.元々はインドが起源の楽器で,ビルマには既に7世紀頃入り,ローカライズされた記録が残るようだ.甚だ音楽センスに欠くのでなんだが,まあ音色は典型的弦楽器の響きに感じられる(←バカ,当たり前だろうが).

朝食を済ますとバスに乗り込んでポッパ山へと出発した.直ぐに有料道路に入り完全手作業式トールゲートも通過した.この辺りは有料道路と言ってもかなり凸凹だ.なお自転車や馬車などは無料だそうだ.

バガン地方は雨量が少ないので,道路沿いに水田はなく耕作地は全て畑だ.トラックに混じって牛車も活躍している.二頭立てなのでパワーがありそうだ.馬車背後の黄色い花を付けた樹は「インド黄金(シュエ/Shwe)....」と聞いたのだが,う~んちゃんと思い出せない.この花はバガン以外でもよく見かけることになるのだが.

ところでこうして牛を飼っている農家の人は一緒に苦労した仲間と云うことで少なくとも家庭ではビーフを食べることはしないということだ.なお旅先で食べるのは差し支えないようである.

暫く行くとちょっとした観光農園,と言ってもこのトピックの砂糖ヤシとゴマ程度が栽培,加工されているに過ぎないのだが.ヤシは実に色々な種類があるがここの砂糖ヤシというのは初めて聞く.たまたまバスが到着した時その砂糖ヤシの砂糖ジュース採取壺取り付けに若い衆が樹に登って行く場面に遭遇した.

樹に括りつけられた細い梯子をスルスルと登ると,枝下に張り出した突起状角の先端部分をナタで切り落とし,そこに腰の壺を運んで結びつけた.切り取った突起先端から砂糖ジュースが出てくるのだそうだ.

採取された砂糖ジュースは大鍋で煮詰め砂糖の塊になるそうだ.出来上がった砂糖を食べさせてもらうと,茶色の柔らかい塊で,なかなか円やかな味だった.

ところで砂糖ヤシは雌雄の別があり,それが判明するのは芽が出てから10年経ててからと大変時間が掛かるそうだ.雌樹だけが実(周りに毛が無く柔らか)を付け,また雄樹だけが砂糖ジュースを生産するそうだ.ふ~んなるほど.

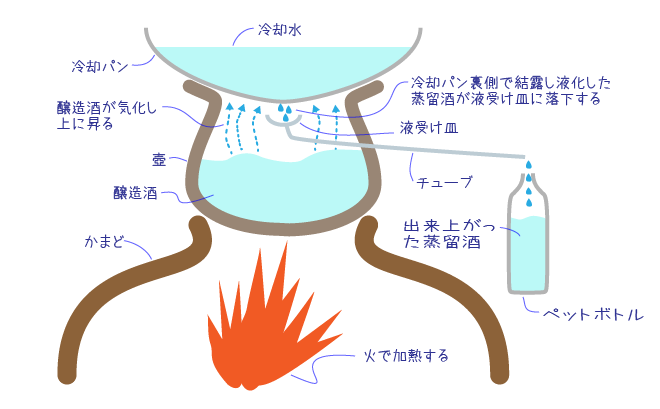

砂糖ジュースは発酵させて醸造酒を作ることができるそうだ.醸造酒はアルコール度数が低いので,それを蒸留して強い蒸留酒も作るそうだ.右写真はその蒸留風景で,醸造酒を入れた黒っぽい壺をかまどに載せ,下から火で炙っている場面だ.つまり壺の醸造酒が加熱され,蒸気となって上に登り,上に載せた冷却用たらいの裏側に届いた蒸気は再び液化してくっつき,それが雫となってその下に設けた受け皿(外から見えないが)に落ちて,受け皿に繋げられた写真の細いチューブを伝わって右側のペットボトルに貯まる仕組みだ.図解すると以下のようになっている.なお液受け皿部だけは直接見ていないので「こうなっている筈だ」と想像して書いた.

砂糖酒蒸留プロセスのイラスト

こうして出来上がった蒸留酒を試飲させて貰ったが,かなり強くコニャックくらいの度数に感じられた.味もなかなかだった.なおこうした蒸留法はネパールのヒマラヤなどでもよく見られ,醸造酒チャンを蒸留しロキシーにする光景にはよく出合う.

臼にゴマを入れ,荷重と摺りを与える上部材を牛が回転させて油を搾り出している.この辺りはピーナッツも取れるのでそれもまた同様に油を搾り出すそうである.

中東では牛に替わってラクダがぐるぐる廻っている場合もあるが,ほぼ同じ方式であろう.

よくインド辺りで見られるコブのある牛だ.ブラジル辺りではコブの部分がビーフとしては一番上等と聞いていたので,このコブがそれに相当するかガイドTさんに訊いてみた.すると,南米牛のコブとこのコブは違うのだそうで,別に美味しいことはないという.食いしん坊なためこれまでいつも気になっていたがようやくはっきりして良かった.

普通鳥の巣は木の枝などに載っかっているものだと思う.それがこの巣の場合ぶら下がっている.妙なものだ.間近で見ると,若干胃下垂気味だがほぼ健康な人の胃袋のような形態になっている.食道側が木の枝に掴まり,十二指腸側に出入り口が開き,胃の下の凹んだ部分に卵や雛が安定して収まるようだ.

とても面白いのだが,写真のように人目にも大変目立ち,当然他の大型鳥にも見つかり易い巣だ.外敵が少ない土地なのであろうか?ポッパ山観光の後に立ち寄った植物園資料館にその鳥の剥製があったが,普通のスズメを少し大型にしたような鳥で,あまり強そうには見いないだけに.....

下は,バガン郊外ポッパ山手前辺りの写真いろいろ

この辺りの農家は高床式,竹編み壁+ヤシの葉屋根の家屋が多い.ヤシの葉屋根をトタンに替えた家も多い.まだ電気が引かれていないエリアも少なくないようだ.

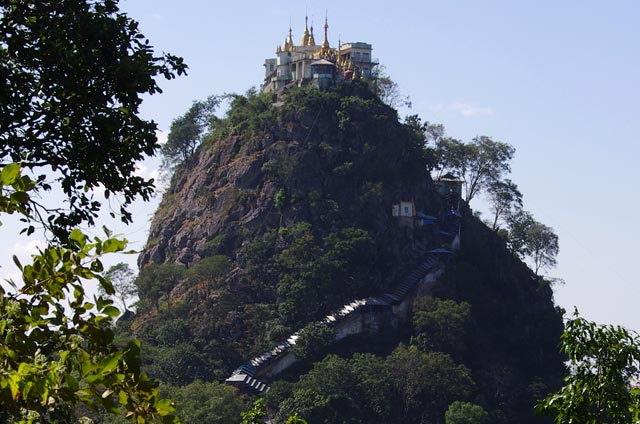

ポッパ山(Mt. Popa)の麓近くに来ると,この日目指すタウンカラを望む場所に至った.ビルマでは古来から精霊ナッ(発音しにくい/Nat)という神様が信仰されているそうだ.その総本山がポッパ山(標高1,518m),厳密にはその近くにある写真のタウンカラ(小山の意で標高数百m)なのだそうだ.でも一般には『ポッパ山に行く』という具合に使われるようだ,新勝寺に行くとき,『成田山に行く』みたいなものか?(ほんとは違います,もちろん)

屋根付きの階段の行き着く頂上には所狭しとパゴダが建てられている.さて何があるのだろう?

麓の街に到着し,早速山門をくぐり,上に向かった.ほどなく左側に大きなお堂があって,その奥に写真の各種精霊ナッ像が納めれていた.精霊ナッは仏教以前から存在し,現在合わせて36人いるそうで,実在した歴史上の人物も多いそうだ.反政府活動で断罪された人,(本来の意味での)任侠の人,博打の神様となった渡世人(のような人),....と,民衆の共感を得た人物がナッになったようだ.

なので,仏教が功徳を積んで来世の幸せを願うとするが,ナッ神は専ら現世のご利益を願う対象であるようだ.前述の博打のナッ神の前には,ご当人が好きだったという酒瓶やタバコが沢山供えられていた.苦笑せざるを得なかったが,難しい教義などなくともとっても解り易い.

前ページで記したように11世紀,パガン王国初代アノーヤター王がモン王国を滅ぼし,上座部仏教の布教を(多分に統治の手段として)試みた訳だが,本ナッ信仰が大きな妨げとなった経緯があるそうだ.民衆の立場に立てばまあ当然であったであろうと思う.

ポッパ山何しろ全国精霊ナッ神の総本山だけあって,全国から参拝客が訪れるそうだ.また私たちのような信仰に無関係な観光客も混じっている.屋根付きの長い階段参道にはいろいろなお土産屋さんが並んでいる.

実はお土産屋さんだけでなく所々にお堂が建ち,仏像やナッ神やボーメンカム(Boe Min Khaung:下写真)像などが祀られている.ただ主役はあくまでブッダで,中心に,しかもたくさん据えられている.ガイドTさんに依れば,ナッ神はあくまでブッダの下に位置づけられる存在なのだそうだ.

途中サルがいっぱいいる.持っっていた草履の片側を奪われた女性に出会った.女性はサルに返すよういろいろ呼びかけてみるが,サルは逆ギレし,口をカーっと開いて威嚇し,応じない.敵もサルもの,困ったもんだ.

このボーメンカム(Boe Min Khaung)と言われる方の像があちこちの祠で沢山祀られていた.この人はかなり最近の人で,ここポッパ山で修行を続け,1956年に亡くなったという.写真に4体の像が見えるが全てボーメンカムさんで,私達には渡世人のような出で立ちが印象的だ.ボーメンカムさんが絶大な信仰を集めているのは,単に自ら悟りを開くためだけに修行を続けたのではなく,人々の幸福を願ってお釈迦様(ナッ神ではない!)に祈り続けたと云うのがその理由だそうだ.悟りに至ったかどうかは聞けなかった.

貼られたお札はいかにも俗っぽく,場末の安酒場の踊り子へのチップ(←バクーの例)といった雰囲気で,これまた真に民衆に溶け込んでいた姿勢を演出しているように見える.

祈り,修行した部屋は今も往時のベッドや写真が保存され,仏像の脇に控える3体のボーメンカム像があった.中央の像の口には煙を立てたタバコが咥えられている.今しがた参拝していた男性が,自分の口で火を点けたタバコをボーメンカムに与えたものだった.

ボーメンカムさんはナッ神には含まれないそうだが,ここでは寧ろブッダ像の次に多いくらいにたくさん並んでいた.カトリックで言えば聖人(或いは福者:例えばマザーテレサなど)と同格のような感じであろうか?何れにしても甚だ印象的な容姿は強烈で忘れられない.

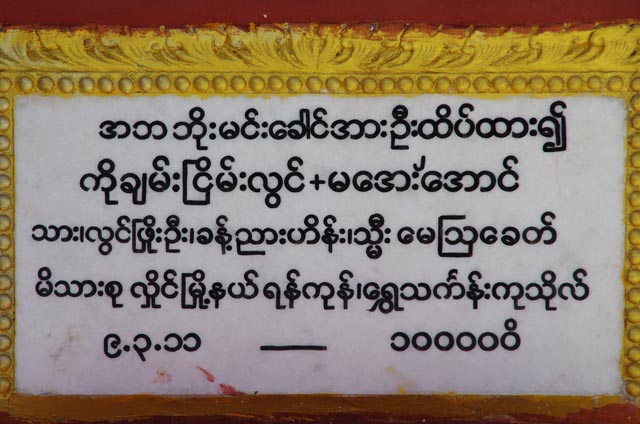

タウンカラ頂上に到着した.頂上にはもちろん金ピカのパゴダもあった.狭い場所なので全体は写し込めない.建設や補修,金箔貼りなどの寄付者の銘版が周囲に貼られている.

ここからはポッパ山(標高1,518m/写真中央)の麓からてっぺんまで全容をよく眺めることができる.全体的に樹木が豊かで緑で覆われている.この辺りは所謂山の天気で雨が多いのだそうだ.とういうことで,他のバガンエリアでは採れない野菜や果物も含めて生育でき,収穫量も多いそうである.途中先端を切り落としたサボテンのようなドラゴンフルーツだという樹なども見ることができた.

タウンカラ頂上パゴダの周囲には寄進した人たちの銘版が多数嵌め込まれている.ただこうした銘版は他所では必ずしも多く見かけない.(日本の寺社ではしばしば見かける.例えば高尾山薬王院参道では灯籠,階段手摺りでは大々的に寄進の個人名,団体名で埋め尽くされている)

で,問題(?)はビルマ文字である.この視力検査の記号cを並べたような文字は一体全体どうなっているのでしょう?まあ,cなど幾つかの基本単位を組み合わせて,発音に対応する文字を組み立てるらしい.日本語のローマ字標記でk,s,t,n....とa,i,u,e,oを組み合わせて全発音の文字を作るのと似ている.ただ組み合わせが2要素に限定されず,また横とか縦とか配置位置も複数種あるようだ.ハングルなどもそうか?

何れにしても,文字としては比較的単純そうに見えても,視認性が悪く読むのが大変,と云った印象だ.

タウンカラ山から下ると足洗い場があって,ここで草履が履ける.お坊さんも一服している.電話を持つ左手には刺青も見える.前に書いたがビルマで刺青は認められた習慣であることがよく判る.またお坊さんの酒は心が酔うからいけないが,タバコは別に酔う訳ではないので構わないのだそうだ,ふむふむ.

下は,ポッパ山の写真いろいろ

タウンカラ山参拝を終えて,今度は本物のポッパ山中腹までバスで登った.ここのポッパリゾートホテルのオープンレストランでビルマ料理の昼食を食べた.天気はいいし,標高が高いので涼しく,食べ物は美味しい.デザートのムースも好評だった.

ポッパ山中腹のポッパリゾートホテルからは,さっき登ったタウンカラ山が下に望める.大地に突き出た山容がいかにも聖地としておあつらえ向きに用意された,という雰囲気だ.周囲が緑に囲まれている様子もよく判る.

雨の多い気候は花も育てるようだ.庭にはいろいろ咲いていた.

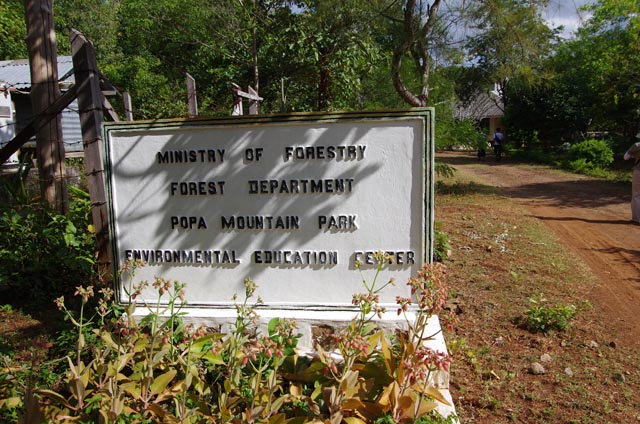

ポッパ山を後にし,『ポッパ山公園環境教育センター』と看板の掛かった施設にちょっと立ち寄った.周辺の植生分布資料や生息する小鳥の剥製/写真など展示されている.

道路事情はあまりよくない.あちこちで補修や幅拡張工事が行われている.もちろんロードローラーなど使われているが,運搬などはかなり人力に頼っている.作業している人はタナカを塗った若い女性が目立つ.経済成長に伴って徐々に道路は良くなっていくだろう.もちろん現状でもネパールなどと比べれば遥かに良いとは思う.

これがドラゴンフルーツの畑だそうだ.今は季節でないのだろう,赤い実は見えない.ある種のサボテンの頭を止めたような形態だ.ツアー同行者に詳しい方が居られて,一般に果樹は頭を詰めて横に張り出した枝から花を咲かせ,実を付けさせるものなのだそうだ.さもないと樹は上に大きく育つばかりで殆ど実が成らないのだそうだ.

ビルマは非常に多くの種類の果実が採れるそうだが,やはり夏場の8~9月辺りが例えばマンゴー等含めて多く店頭に並ぶそうだ.

樹や葉っぱは火炎樹に似ている感じだがタマリンドー(tamarind)の樹だそうだ.少し大きいが大豆と同じように茶色の鞘に豆が入っている.酸味があるので砂糖を加え,スナックとして用いられる.ホテルの部屋にも茶菓子として置かれていた.

パゴダの参道で売られていたので買ってみたが,日本的感覚では正に激安,たたき売りという値段で驚く.

まあ随分慎ましやかなガソリンスタンドだ.ビルマは原油を産するのだが精製技術がないため専らタイ等に原油を輸出,そしてガソリンや軽油を逆輸入しているそうだ.現統制経済下ではガソリンも1日1台の車当たり1ガロン×2回の配給が受けられる仕組みだそうだ.1ガロン2回は車の大小によらず皆同じだそうで,トラックなど大きな車には不足だ.そこで金持ちは小さな車をたくさん買って,割り当て分を毎日確保し,それを高値でヤミに横流しし,利益を上げる,となるようだ.

写真のガソリンスタンドがこのヤミ燃料なのかどうか定かでないが,やはり背景を知ると普通の市場経済に移行した方がいいよね....と思う.

少なくともバガンで家畜は牛とヤギが目立つ.両者ともミルクと肉になる.牛は農耕や車を牽く役割のものも多そうだ.不思議なことにビルマでは羊はあまり飼われてないそうだ.どうしてだろう?反りが合わない...?レストランでマトンとしてメニューに載っていることは多いが,実際はヤギ肉である場合が殆どだとガイドTさんが話してくれた.国民の殆どは羊肉を食べた経験がなく,別にヤギ肉を羊肉と称しても,実際羊肉は無いのだし,ヤギ肉一種類なので別に気にしていない,無頓着ということだ.

日本語が堪能なTさんはその昔日本に6年間住み,今もお坊さんの通訳としてしばしば訪日するという.最初来たとき,スーパーで可愛い犬や猫の絵の缶詰を見つけ,『ビルマでは犬だけだが,日本では猫も食べるのか,まだ猫は食べたことがないし,試してみよう』と猫の絵の缶詰を買って帰り,美味しく食べたそうだ.後で通っていた日本の学校で,先生に話したら,『そっ,それって猫用のペットフードじゃないの?』と目を丸くされたそうだ.当時ビルマでは犬や蛇は割りと普通に食され(猫はあまりなかった),ペットフードといったカテゴリーの商品も言葉自体も無かったそうである.まあ日本でも例えばマムシ酒,ハブ酒といった諸に原型を留めた形態が見える飲料を嗜む方も居られるし,いいかも.

バスで走っていると道端には確かに無数のパゴダが据えられている.そして写真左端や中央のように崩れ落ちているものも少なくない.建立当時からの人口が激減したのだからいくら信心深いと言っても手入れにはやはり限界があろう.

バガンに入る手前で小さな村を覗かせてもらうことになった.村の並木道は青々としてとても綺麗だ.各家の所有地はかなり広く,竹で編んだ塀で仕切られている.主に家畜囲いとしてであろうか?

村の一画にはレンガのパゴダがあった.村の鎮守さまといった趣きだ.この脇を2頭立ての牛車が過ぎていく.牛はインドの聖牛のように白くコブ付きだ(インドではどの種類も聖牛だが,特に).

住宅は木材を軸工法で枠組みし,一部は高床式が採用され,竹編の壁,ヤシ葉の屋根で通気性が良く,暑いこの地方には快適そうな造りだ.中には耐久性のためであろうがトタン屋根に変えた家屋もあるが,多分日中暑くなるのではなかろうか.

キッチンの竹編壁はナイフやスプーン刺しを兼ねている.なかなか便利なものですね.

右写真は生活用水を蓄えた大甁で肉眼でも明らかに濁っている.水の確保は大変だそうで,よそから運んだ水を沈殿させて少しずつ使うなど苦労しているそうだ.また衛生を保つ上にももちろん問題で,ビルマの平均寿命が60歳に満たないのは,特に抵抗力の弱い乳幼児がこうした衛生環境で早世するケースが多いのが一因だそうだ.

この村にはまだ電気が引かれていなかった.上のキッチンの家は村長さんのお宅だそうで,比較的経済的に余裕があり,バッテリーの配達サービスを使っているそうだ.つまり夕方配達される充電済みバッテリーで夜間照明やテレビに使い,朝運送業者が回収に来て,街で充電.これを繰り返すということだ.

テレビは中国製の消費電力の少ない白黒直流電源専用機が流行っているそうだ.ソーラーパネルのコストが下がれば日照時間が長そうなだけ,昼間バッテリーに充電でき,大いに普及しそうだが,多分設備するにはまだ高いのであろう.

村長さんの庭は広く,また作業小屋も建てられていた.今ピーナッツの収穫時期だそうで,大きな袋に詰められた殻付きピーナッツがあった.また実を落としとった後の豆の木も家畜の飼料に使えるので,写真の機械で細かく切り刻むそうである.

真ん中のおばさんは竹の皮のようなもので得体の知れない刻んだ植物を包み,太いタバコのようなものに仕立てている.さて何でしょう?おばさんのタナカはおしゃれより,日焼け対策っを重視した塗り方,かな?

鍛冶屋さんの炉燃料は左に置かれた竹俵に入った木炭で,炉背後の大型手動ふいごで鋼を加熱するようだ.日本刀の刀匠と同じだ.刀匠は鞘やつばは作らないが,ここの鍛冶屋さんは車輪の鋼タイヤだけでなく木製ハブやスポークまで全部品作って組み立てるようだ.

右写真は上のおばさんが作ったタバコもどきを吸っているおばさんだ.タバコと同じ手で支えているのは吸殻入れであろうか?まあそれ以外ないか?

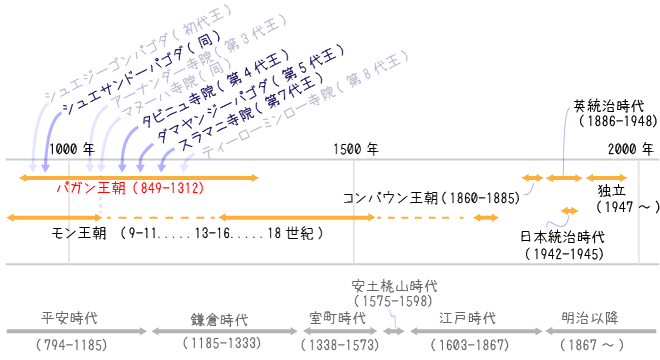

----- これから廻る関連歴史年表 -----

さてまたパゴダ巡りだ.前日訪れたところは薄い文字,今日これから廻るところは濃い文字部分だ.

これから廻る関連歴史年表

タビニュ(Thatbinnyu)とは『全知全能』の意だそうで,その名のお陰もあってなかなか市民の人気も高いという.タビニュ寺院(Thatbinnyu Temple)は高さが61mでパガンで最も高い寺院だそうだ.パガン朝第4代王によって12世紀半ばに建立されたという.屋根上の尖塔部分だけが金箔で黄金色だ.寄付が多くなった段階でさらに下まで金箔が貼られていくのだろうか.

それにしてもなぜかタビニュ寺院の写真があまり残ってないな~時間がなくて観光を省いたのだったか?

パガン朝第7代ナラパティシートゥー(Narapatisithu)国王によって12世紀末に建立されたそうだ.夕暮れで赤みが増した正面の眺めは綺麗だ.写真上部のアーチは山門.

このスラマニ寺院(Sulamani Temple)もまた上のタビニュ寺院のように尖塔先端部分が金箔で覆われているようだ.寄進があっても建物や,仏像,インテリアにも必要だし,なかなかその下まで貼れないのであろうか?

と,まあこんな風に思っていたが,そうでもなく1990年代に政府が壊れて無くなっていた幾つかのパゴダ尖塔を付け加えたとの説があるそうだ.この寺が果たしてそれに該当するのか明確には判らないが,可能性は高そうだ.

大仏さまの頭だけ金色だ.ちょっとユニークな印象を受けるのは確かだ.まだ寄付金が十分でないためか?あるいはこの寺のポリシーなのであろうか?

大仏さまはもちろんこれ一体だけでなく,他も安置されている.それら大仏さまの前では数人の参拝者が座って手を合わせていた.他の場所同様女性が多い.この日は日曜日だから男性は勤めで....と云うこともなさそうだ.Tさんに訊いてみると概して女性の方が信心深いという.男性の殆どは小学生の頃,成人する頃二度に渡って寺に入って修行するが,女性は必ずしも頭を丸める訳でなく,まあ多くはないようなのだが....

スラマニ寺院の回廊にはアーチ型天井まで含めてたくさんの壁画が残っている.大きな寝釈迦仏やお釈迦様の物語だけでなく,寧ろ一般の人の日常生活などが多く描かれているのがなかなか珍しく,貴重だという.

下は,スラマニ寺院の写真

終わりの一枚は参道のショップで若い職人さんが砂絵を描いている場面.入り込んだ絵柄を生真面目な面持ちで丁寧に筆を運んでいた.こうした人達は寺の壁画修復などでも活躍しそうだ.

ダマヤンジーパゴダ(Dhamayan Gyi Pagoda)のダマヤンジーって,オヤジギャグ的には「ダメおやじ」って聞こえてしまう(←やっぱりオヤジだ).困ったもんだ.で,ダマヤンジーパゴダはバガンで一番大きい,これまで一番高い,本堂床面積が最大....といったのは見てきたが,ここは総建坪が最大(そして多分容積も最大?)だそうである.バガン第5代国王が権威を知らしめんと圧倒的大きさのパゴダ建設を計画し,出来上がったのがこのダマヤンジーパゴダだそうだ.ダマヤンジーの意味はそのものズバリ『勝利の栄光』だそうだ.実は当初の設計図では現在の4倍の大きさだったそうだ.だがあまりに巨大で,第5代国王生存中には完成せず,後継者が施工途中の塔を適当に,いやうまくまとめて現在の形に仕上げたという.

どっしり大きく,しっかりした施工で,内部には古い壁画や仏像が残されており,外国人観光客にはなかなか人気が高いそうだ.私たちはここに馬車(いやロバ車だったか?)で来たとき,赤みの射す写真の通り既に夕刻で,次のシュエサンドーパゴダに早く登り夕陽を眺めたいと気が急っていたため,土煙を上げながら通り過ぎたのであった.ちょっと残念.でもまあ順光方向から赤く彩られた外観が綺麗に見られたのでいいことにしよう.

なおここにはお釈迦さまの遺骨と歯が収められていると伝えられ,かなり大事なパゴダである筈だ.ただ第5代国王は親兄弟を殺害して王位に就いた経緯があるそうで,事実なら仏教の教えとは対極を成すほどの隔たりがあろう.ダマヤンジー(Dhamayan Gyi)の意味も理解しているし,そのような訳で国民には不人気で,参拝者は多くないということだった.現政権にもこうした世の声なき声を汲み取って欲しいものだ.

馬車で大急ぎシュエサンドーパゴダ(Shwesandaw Temple)にたどり着き,急な階段を登り始めた.途中履いていた草履を指摘され,慌てて裸足になる.急いでいて足のことはすっかり忘れていた.上がれる最上部の3階回廊テラスに至ると黒山の人だかり,早く陽が落ちよと待っていた.

シュエサンドーパゴダの四方全てが野原でパゴダが点在している.写真は陽の沈む西の方角で向こうにエヤーワーディー川も見えている.この日は雲が厚めで夕景にはちょっと物足りない状況ではあったがHDRiにして何とか取り繕ってみた(つもり).

陽が落ちると直ちに急な階段を下り始める人たちでラッシュになっていた.まあ急ぐことはなかろうとこうしてゆっくりしている人たちも見られる.

眺めながら,よくもまあこうして大量に建造したものだな~と改めて思う.ただし漫然と眺めただけで,これまで見てきたパゴダがどれであるか全く知るには至らなかった.山と比べて一つ一つがくっきりとはしているのだが,際立った特徴が掴み難い....と自己弁解してみる.

このパゴダはパガン王朝最初のアノーヤター王がモン王国を倒した後に建立したものだという.なのでやはり同王が建てたシュエジーゴンパゴダと同じ頃の塔ということになろう.また同じように頭にシュエ(Shwe)が付くので「金」色に輝いていたであろう.現在は頂部の円錐尖塔に少し金箔が残っているが,かなり落ちてしまったように見えた.また観光客の登れる3階から下はレンガそのままであるが,その上は白い塗料が塗られ他所からも目立つ作りだ.これも剥がれかかってはいるが.

なおモン族を征服した年,同国から仏陀の遺髪を戦利品として獲得し,このパゴダに納めたという言伝えがあり,サンドーはその『聖髪』の意だそうだ.もちろん私はそれを見ることはできなかったが.

下は,シュエサンドーパゴダ辺りの写真

シュエサンドーパゴダで夕陽を眺めた後,再び大揺れの馬車でバス通りに出た.そして乗り継いだバスは暗くなった夜道を辿り,アートギャラリーのあるレストランに到着した.串焼きというかBBQというか,大瓶のミャンマービール(ブランド)にマッチし大変美味しく頂戴した.

これでこの日はおしまい,Amazing Bagan Resort Hotelに戻り2晩目を過ごした.