> イスラエル2015 > 入国し死海へ →次へ

> イスラエル2015 > 入国し死海へ →次へ

この入国し死海へ編では,2015/11/20(金)アンマン空港からバスで西のイスラエル国境へ行き,イスラエルへ入国し,死海へと進み,死海湖畔で食事をし,自身は避けながらも同行者の多くが浮遊体験したときの写真を載せました.

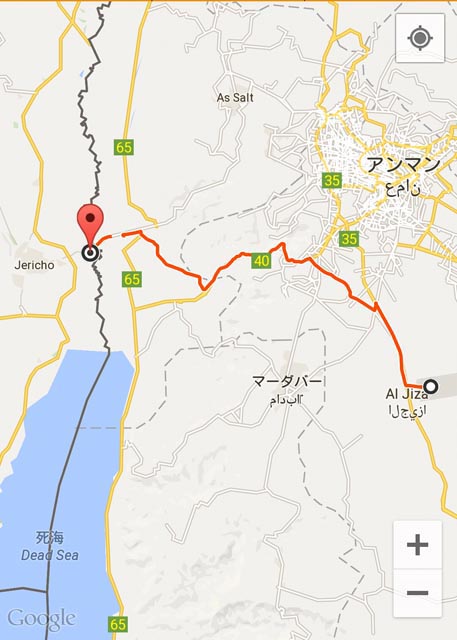

アンマン(ヨルダン)3に到着した私たちは点線のイスラエル国境を目指し,入国し,死海4へと向かう.

このGoogleマップを見る限り,ヨルダン川つまりイスラエル国境,いや正しくはパレスチナ自治区国境には直線距離で30kmくらいの近さに位置しているようだ.道路状況は判らないがまあこれなら大した時間を要せずイスラエルに入れるであろう.

別窓で大きなGoogleマップを開く

2015/11/20(金)朝,アンマンのクィーンアリア国際空港(Queen Alia International Airportでヨルダン入国し,荷物を受け取り,空港で待っていてくれたバスに乗り込む.

アンマンの緯度はこの9月訪れた屋久島と同程度と思われるが,車窓から眺めると植生は全く異なり,ナツメヤシ(デーツ)などの熱帯風植物が多いようだ.

バスは一旦国道15号線で首都アンマン方向に向け走り,首都手前で西に逸れ,国道40号線に入り西のイスラエル国境(赤いマーカー)へと目指した.

ここはまだ国道15号線に入った辺りだが,道路はゆったりしている.

ところで紀元前1万年前(石器時代になろうか)にはヨルダン渓谷で人類最古の農業が行なわれていた痕跡があるそうだ.その後はカナンの地(イスラエル/パレスチナ)同様アンマンのこの辺りもまた旧約聖書の舞台で,古くから色々な王国が興り,やがてローマ帝国やビザンツ帝国の時代は有力な支部が置かれたそうだ.ただイスラムの時代になると中心がイラクやイランに移り次第に衰退し,ようやく19世紀末オスマン帝国の移住策や,20世紀初頭ダマスカス(シリア)/メディナ(サウジアラビア)間鉄道経由地として人が集まってくるようになったということだ.

電柱の左側は糸杉,右側は普通のスギ,レバノンに近いことだしレバノン杉若しくはその仲間であろうか.スギは屋久杉のように雨量の多いところから,この辺のように少ないところまで育つようで感心かんしんですね.

さて道は国道40号線に入ったようだ.一応雨季に入ったのであろうが,全般に乾いた雰囲気の眺めだ.

そんな乾いた道沿いのところどころには野菜や果樹の温室が見える.これはイスラエル入国後ガイドSさんに聞いたことだが,イスラエルで開発された『点滴灌漑』技術が周辺国に伝えられ,それが使われている温室であろうか?興味深い.

暫く走り起伏の多いエリアに来た.目指す国境『King Hussain Bridge』(Husseinのスペルミスのようだが)の標識が掲げられ,丘の斜面にはそれなりの戸数から成る街が見えた.

キングフセイン橋はヨルダン川に架かる橋で,ヨルダン川西岸地区に住むパレスチナ人がヨルダンとの間を往来する,若しくはイスラエル人,ヨルダン人を除く私たちのような第三国人の出入国地点だそうだ.ということで普通の国境ではないのだそうだ.

なおキングフセイン橋はアレンビー橋(Allenby Bridge)とも呼ばれるそうだ.第一次世界大戦後連合国の協定でヨルダンとパレスチナはイギリスの委任統治領に組み込まれたが,その頃の1918年英陸軍将軍エドムンドアレンビーが建設し,その名残だそうだ.なお二次大戦後イギリスが委任統治を放棄し,ヨルダンが独立することになったわけだ.

死海の標高は-418mだそうで,この標高0m地点を通過するとヨルダン渓谷に向かって徐々に標高を下げていく.尤も死海の水位はどんどん下がっており,実際は-418mよりさらに下がっているそうだ.

死海まで18kmはヨルダン側海岸までの距離で,私たちの向かうイスラエル(パレスチナ)側カリアビーチ(Kalya beech)まではもっと遠いはずだ.

さていよいよ非公式国境キングフセイン橋に連なる細い通りに入った.Googleマップを見ると,橋を越えてこの道を真っ直ぐ行けば,出エジプトを果たしたモーセ(とヨシュアたち)が目指したカナン(イスラエル/パレスチナ)の地エリコ(ジェリコ)は直ぐそこである.モーセ一行が眺望したネボ山よりず~っと近い距離であるので,多分丘からであればくっきり見えるだろう.

非公式国境ではあるがパレスチナ人や第三国観光客の出入りがあるので,ちょっとした宿場町が形成されている.

ヨルダン軍の偉い人か?の顔写真が掲げられた出国管理事務所に着いた.以降~バッファゾーン/ヨルダン川~イスラエル側入国管理事務所まで撮影禁止ということで写真なし.

出国では特に問題なし.出国税が課せられるが事前にツアー会社に支払い済だ.

イスラエル入国管理事務所では女性審査官が無愛想にチェックし,パスポートではなく,その諸項目と写真を記した小片にスタンプを押してくれた.事前に添乗Mさんより『詳しく訊かれ時間がかかります』と言われていたが,気が抜けるほど短時間で済んだ.皆さんも直ぐに終わった.

入国管理事務所に至る前にヨルダン川を通過するのだが,まあ随分と細い流れでびっくりしてしまった.イエスはヨルダン川のちょうどこの辺りでヨハネ(バプテスマの)から洗礼を施されたと聞くので,写真が撮れないのは残念だ.

なおイスラエル入国側には街のようなものはないが,広い駐車場が備えられ,ここでイスラエルのバスに乗り換え,経験30年以上という大ベテランガイドSさんを紹介された.よろしくお願いいたします.

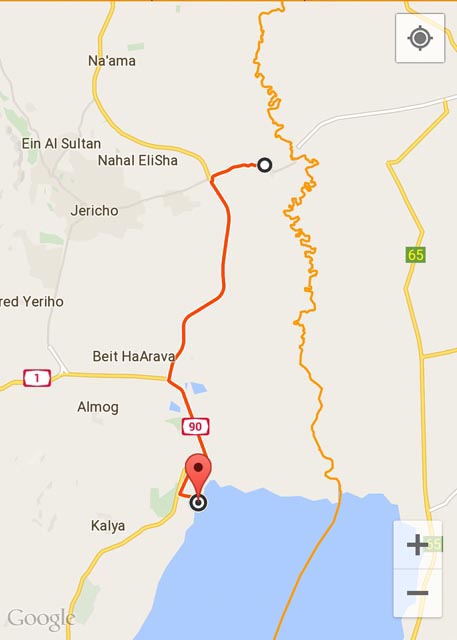

国境から程なく幹線の国道90号線に入り,南下し死海沿岸に至る.ここで暫し過ごした後で,今度は同じ道を北に辿りガリラヤ湖に向かう予定になっている.

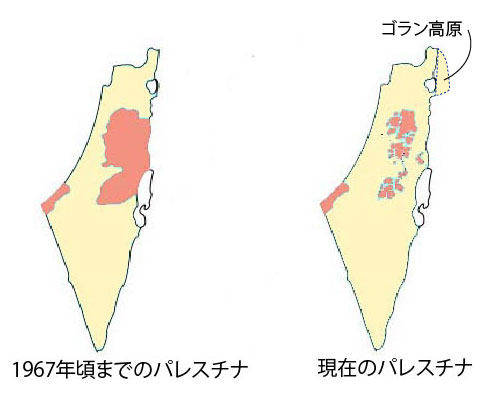

何れにしてもここら一帯は本来パレスチナの領土の筈だが,実際はイスラエルが抑えている.例えば入国管理事務所はイスラエルの役人が当たり,イスラエル軍が警護している.まあそう云った実態が目の当たりにできるのだ.

くどくなるが,イスラエル入国直後のこの辺りは所謂パレスチナ自治区(ヨルダン川西岸エリア)だが,川縁のこの辺りはイスラエルの占領地になっているようだ.つまり前ページで記したGoogleマップの破線内部の全部がパレスチナ自治区として機能している訳ではなく,そのかなりの土地はイスラエルに占領されているということだ.ヨルダン川に沿う農地として優良なエリアはすべてイスラエルが支配しているのだそうである.まあイスラエル政府が力ずくでユダヤ人の入植を推めた結果であろう.

なおパレスチナ自治区には西の地中海とエジプトに接するガザ地区がある.またイスラエルの占領地は上記パレスチナの占領地に加え,北東のゴラン高原(本来シリア領)も実効支配している状況にある.

こうした占領地の一部は,例えばイスラエル政府は後日訪れるベツレヘムをパレスチナに返還したように,テロ行為が無くなり,安全が保証されれば,返還する用意があるそうである.

イスラエルに入国するとそれまでとは異なる文字や言葉に変わる.ヨルダンではアラビア語と英語併記の標識だったが,イスラエルに入ると,ヘブライ語,アラビア語,英語併記の標識に変わった.ユダヤ人とアラブ人(パレスチナ人),それと外国人対応であろう.

ヘブライ文字は直線が多く,グニャグニャのアラビア文字よりシンプルな感じだが私には何ら読めないことに変わりはない.

ガイドSさんのお話ではヘブライ文字は22文字で,語尾で変わるのが数個あるそうだ.文字はすべて子音で,母音は推定で発音されるという.いや~たまげた.でも日本語でも『は』とか『へ』とか読みが異なることがあるし,別に不思議ではないのかな....なお,ヘブライ語はアラビア語と文法がかなり似ており,また右から左方向に書くのは共通だそうだ.元を質せば共にセム(方舟のノアの息子)系民族であるということなので,まあ当然なのかも知れない.

死海沿岸への途中ナツメヤシ(デーツ/Date)畑が見えた.名前だけは幾度と聞いたことのあるキブツの経営する畑だそうだ.他国で見るナツメヤシと較べてとても密集して栽培されていると思う.

バスは死海カリアビーチ(Kalya beach)に到着した.前述のマップのようにちょうど死海北西の角になる.レストランとバーベキューガーデン,死海化粧品,お土産ショップ,シャワー設備など備えたビーチリゾートだ.

先ずは湖畔のレストランに入り昼食だ.標高-418mのためかどうかまあ温かい,そしてハエが結構飛び回る.ただハエはこの後の別のレストランでもよく飛び回っていた.

レストラン東の窓からは死海湖面と,その先にこれまで経て来たヨルダンの褐色の大地を望む.大気の状態に因るものか,然程遠くはないヨルダンの地は霞んでいる.

レストランはカフェテリアのような形式で,野菜は自分で装い,肉や魚は指示して皿に盛ってもらう.この後滞在中訪れたレストランは,ホテルを含めて概してこうしたタイプのお店だった.他国同様朝はもちろん,昼と夜も.まあ,イスラエルで並のレストランはこうしたタイプが多いのだそうだ.

で,食べた料理は左の通りで,ビーフシチューに野菜サラダ,薄いナン...だったか.普通に美味しかった.

昼食が済むとカリアビーチに降りていった.出入国がすんなり済み,予定より早く到着したのでビーチでゆったりできるだろう.

快晴のカリアビーチには燦々と陽が降り注ぎ水浴日和だ.ヤシの葉のパラソルが南国風味を盛り上げている.

どうやら金曜の午後になったためか,地元の人と思しき行楽客が続々と詰めかけ,外国の観光客もやって来る.

私はお腹もいっぱいになり,以前ヨルダンサイドで浮遊体験したこともあったし.....と根性なく,途中で引き上げた.

浮き輪がなくとも死海ではよく浮きます.湖水塩分濃度は約30%だそうで,一般の海水塩分濃度3%に較べて極端に濃い.沈むことはないのだが,深みに嵌まり,その濃い塩水を飲み込んで事故になるケースもあったそうだ.

死海には北のヨルダン川から水が流れ込み,また周囲の土壌に含まれる塩分が雨で流れ込むそうだ.だが流れ出る川はなく,水分は乾燥した大気中に蒸発し,塩分濃度が高まるのだという.塩分は塩化ナトリウム(NaCl)と塩化マグネシウム(MgCl2)両方多いそうだ.

湖底には黒いどろどろがいっぱいで,上がってきた同行者は気持ち悪かった~と言っていた.ただこの泥は上の塩分や他ミネラルを豊富に含み,化粧品や石鹸の添加物として重宝されているそうだ.現にそうした商品がレストラン脇のショップで販売されている.

ただ近年死海の湖面が低下する問題が大きくなっている.ヨルダン川の途中で採取される灌漑用水が多くなり,死海に流れ込む水量が減ったり,周囲のホテルや住居の組み上げる地下水が多くなったり,死海からのミネラル採取の影響....などの要因があるようだ.このまま行くと数十年で干上がってしまう恐れもあるそうだ.

レストランの脇はバーベキューガーデンになっている.ヤシの木は本物だが,地面の緑は人工芝だ.さすが本物の芝は水消費の関係から無理なのであろう.

この時間帯はまだ炭をおこしている人達はいないが,きっと岸から戻った夕刻から焼き始めるのであろう.

陸軍であろう,イスラエル軍兵士も一服していた.ちゃんと軍服,ブーツで,銃も携えているがお昼休みなのであろう.リラックスしながらもしきりに議論しているようだ.

イスラエルは男性は3年間,女性は2年間の兵役義務があり,一般に高校が終わった辺りで就くそうだ.

ガイドSさんの解説によると,ただこれはすべての国民が対象ではなく,ユダヤ人とキリスト教徒などは義務だが,アラブ系国民は兵役義務はないという.これはアラブ系国民が敵方(パレスチナやシリアなど)に軍事情報を敵方に漏らしたり,或いは寝返ったり,といった事態を未然に防ぐためだそうだ.まあ,同じ国民といっても本音では信用されていない訳で,只ならぬ社会,国家なんだな~とまた驚いた.