トゥルミaround Turmi

このトゥルミ編では,2020年1月16日夕刻ツェマイ族の集落を見せてもらった後トゥルミの宿へ行きチェックインし夕食.翌1月17日,ロッジを出てラフロードを辿りオモ川を見下ろす丘に至り,カロ族の村を見せてもらう.その後一旦ロッジに戻りランチ,午後は枯川(カシケ川)散策,トゥルミ川床井戸掘り見物し,そしてハマル族の村を訪ね,またロッジに戻る,そのような各地の写真を載せました.

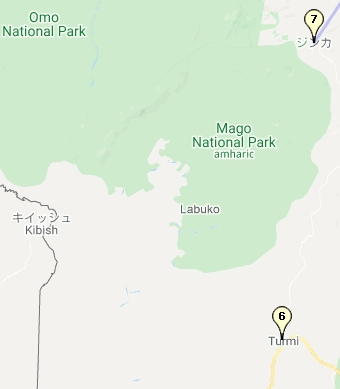

トゥルミ付近のGoogleマップ(静止マップ)map around Turmi

この日はトゥルミ村6周辺散策や,オモ川,カロ族の村やハマル族の村を訪ねる.

別窓で大きなGoogleマップを開くトゥルミの宿へcheck in at a Lodge

トゥルミ手前で休憩

ツェマイ族の集落を離れトゥルミへと向かった.途中休憩で停まった.

今日一日天気で良かったな~と思う.

トゥルミのTurmi Lodgeにチェックイン

車はトゥルミ村のTurmi Lodgeに到着した.ロッジは村中心からは離れ,原っぱというか,結構木の茂る林の中にあった.そしてチェックインし,コテージタイプ部屋のキーをもらう.

Turmi Lodgeの客室

客室はシンプルだった.まあこんなものであろう.なお蚊帳が見えるが必要なかった(私の血は美味しくない?).添乗Iさんによれば数年前まではこうしたホテルがなく,テント泊だったそうだ.

なおこの本館の前に,新たな3階建てくらいの新館増設工事中であった.この日は私達以外にヨーロッパのお客さんが数組見えたが,それなりに需要があるのでしょう.

暗くなって,ライトを携えてちょっと離れた丘のレストランに行った.いくら敷地が広いからと言って,こんなに頓珍漢な場所にレストランを建てるなんて.....理由は不明ながら,少なくとも考え方の差異は半端なく大きいようだ.で,久しぶりにワインにしたが,食べたものは....思い出せない.

オモ川へdrive to the Omo River

朝ロッジレストランへ

さてTurmi Lodgeの一夜が明けて1月17日になった.明るいので向こうの丘のレストランへの道がよく見える.ね,遠いでしょう,と云う感じだ.まあ敷地の広さを誇っているのであろう,と想像するに至った.

朝のロッジレストラン

ロッジレストランの朝食はコンチネンタルスタイルの簡素なものだった.つまりトーストなど無難なもので安心して食べることができる.

牛とヤギの大群

朝食後4WDでオモ川に向かった.途中ハマル族の複数少年が牛とヤギの大群を追っている場面に出合う.ほんとにカウボーイだが,実に鮮やかな棒捌きだ.

写真のようにこの辺りは新しい道路も建設中だ.お隣の南スーダンまで通して,交易拡大を図りたいとの思惑があるそうだ.やはり中国資本が投入されているのだろうか....

牛の群れの先は深い森

少し高台に至り,また牛の群れを見る.その先は一面緑の森が続いている.マップをみると森はMago国立公園であろうか.そして先方にトーンの変わるところが見えるが,多分ここにオモ川の谷が走っているのではなかろうか.

羊飼いの少年

今度はほぼ裸ん坊羊飼いの少年がたくさんの羊を引き連れていた.前の車に何か頂戴,と言っているようだ.

アカシアのダートロードは続く

アカシアのダートロードは続いた.目指すカロ族村への道はまだこのように整備が不十分で,それ故路線バスや物資輸送手段もあまりなく,未開の状況が続いているようだ.

前述の南スーダンルート完成の暁には状況が変わっていくかも知れない.勝手ながら旅行者には寂しくなるが.

バカでかいアリ塚

この通りにはバカでかいアリ塚がある.数mの高さだ.アリそのものも大きいのかどうか見かけなかったので不明だ.

この辺りは靴下やズボンに貼り付く棘草がいっぱいあって,参ってしまった.痛いし,指にも刺さるので貼り付いた棘を取り除くのが容易でない.たちの悪い草だ,まったく.

オモ川に至る

やがてオモ川(Omo River)を見下ろす丘に至った.完全な泥川だ.現在乾季なので流れ込む支流が泥を運ぶのは少ないように思えるが.....不思議だ.

左(西で右岸側)は国立公園内であるし原生林のようである.右(東で左岸側)は林や,この辺りに住むカロ族の開発した畑も混じっているようだ.

オモ川はアジスアベバの南190kmに源を発し,大地溝帯を南へ南へと640km流れ,トゥルカナ湖(100%近くはケニアで,北部のほんのちょっとだけはエチオピア)に注ぐそうだ.

なおオモ川下流域には,数百万年単位に及ぶ多くの種類の化石人骨(ホモハビリスなど)が見つかり,東アフリカ人類揺籃の地の一つとされるそうだ.またホモハビリスが使用した約250万年前,最古の打製石器も発見されているということだ.そしてそうした観点から『オモ川下流域』はユネスコ世界遺産(文化遺産)に登録されているという.

カロ族の村Karo Village

カロ族の村

オモ川を見下ろす丘の上には人口520人という小さなカロ族の村(カロコチョ村)があり,村の中をいろいろ見せてもらった.

写真後ろ両側2棟は円筒藁葺き屋根住宅,その手前小さな円筒藁葺き屋根建物は高床式で,円筒部は網カゴ状メッシュ構造になっており,穀物などの貯蔵庫だ.藁葺き屋根が壊れ,ビニールシートで応急手当している.

ボディペインティングした青年は巻きスカートで,上半身は裸,ネックレスを下げ,右手に枕椅子を持っている.

働き盛りの男性の多くは家畜を連れて出たり,畑に行っているそうで少ない.一部は村のガードや,私達旅行者のガイドとして残っているという.セキュリティガード一人はカラシニコフ自動小銃を携えている.

カロ族の若い女性

カロ族の(若い)女性は顔にペインティングを施し,多量のビーズネックレスを着け,長めの巻きスカートを纏っている.

男性と違って,腕や胴体にはペイントせず顔だけで,また巻きスカートは男性同様横ストライプ模様が多いようだ.

若いお母さん

お子さんを抱いた若いお母さんは顔の右側だけにペインティングを施し,白と茶の網点デザインはかなり印象的だ.そしてなぜかベネチアのマスクを思い起こさせられた.

下唇の下にネジのようなものが突き出てます.よく見ると.....やはりネジだ.通す時痛かったでしょうね.

釈迦頭のようであって,だが茶色のヘアスタイルはカロ族だけのもののようだ.赤い土などオイルで溶いて,それでブツブツ状に固めるようだ.手がかかるので洗髪はたまにということになろう.

年配女性

年取っても顔のペインティング,多量のビーズネックレス,ブレスレット,それに下唇の下にネジなど基本的に若い人と同じだ.いや年配の人が若い人に伝統を伝えたのだ.

若い男性

男性のボディペインティングは白一色だが,ダイナミックなデザインでなかなか迫力がある.林の中で出会ったら腰を抜かすかも.

カロ族村のバー

村には一軒のバーがあり,昼間からビールを飲んでいる.村の地ビールもあるのかも知れないが,普通のメーカーブランドも飲まれているようだ.

右から2番めの男性は自分用枕椅子に座っているが中央の男性はお店の設備椅子だ.日陰では寒いのでボディペインティングなのにシャツを着ている.これでは見えません,残念.

ところでこのバーは女人禁制か,女性は居ないかな.....

枕椅子で昼寝中

多分ビールで出来上がったのでしょう.いつも持参の枕椅子を枕にして,昼寝です.江戸時代の武士の枕のようだ.

若いご夫婦

こちらは熱々カップルで,旦那さんは21歳,奥さんは"多分”19歳と,と旦那さんが語ってくれた.

多分と付くのはエチオピア暦で少し違いが出ることもあるが,主に歳のことは殆ど気にかけないライフスタイルのためらしい.こういうスタイルもいいかも.

ところで結婚するには,男性はヤギ100匹を結納で女性家族に送る必要があるそうだ.エチオピアの結婚年齢は30歳くらいで,この男性は21歳と,めちゃ若くして結婚した訳で,はてヤギはどのように賄ったのかな.....分割払いという手もあるそうなので,その手法を使ったか....

カロ族村の家

カロ族村の家は環状に立てた列柱に藁葺き屋根だ.中を覗かせてもらうと,前日見せてもらったツェマイ族の家屋とよく似ていて,塗り壁はなく風通し良く,土間で,二階もしくは天井裏の床が設けてある.床には牛皮マットが敷かれ,一部に煮炊きキッチンが設けられている.

ハマル族出身の奥さん

カロ族は元々ハマル族の一部の人が別れ,オモ川流域で農業,牧畜,漁業を生業として暮らすようになったという.そのため言語やブルジャンプなどある程度共通性が高く,通婚可能ということだ.

写真はそうしたハマル族から嫁いできた女性で,ヘアスタイルや固定ネックレス(前方に突起有り),ビーズではなく広幅ネックレスなど著しく違ってみえる.固定ネックレスの前方突起は第一夫人の印で,二番目以降の奥さん(第一夫人の許可要)はこの突起が付けられないとのことだ.ということで,カロ族もハマル族も,男性は保有する家畜の数量に応じた妻帯が可能なのだという.イスラム以外ではマサイ族だけかと思っていたが,アフリカのこの辺りの牧畜部族の多くはそうした掟があるそうだ.

ロッジに戻りランチreturn to the lodge and have a lunch

デザートローズ

カロ族村を後に,ランチのためTurmi Lodgeに一旦戻ることになった.

途中デザートローズがきれいに咲いていた.Turmi Lodgeの表札にも「ハマル村のデザートローズ」との副名称が添えてあった.

桜同様葉の前に花が咲くところが変わってますね.それにバオバブとかと同類なのか,幹が太目でボトルツリーの名もある.

枯川を行くカロ族のヤギ

また大きな枯川(キゾ川)があった.枯れているのでヤギがカロ族の少女に連れられて渡って行く.雨季はかなりの大河になるのでしょうね.

Turmi Lodgeのランチ

スープに,ビーフライスに,AMBO炭酸水のようだった.AMBO炭酸水は,昼と夕はほぼ毎度飲んだ.ガラス瓶入りで,何とも美味しそうに見える.実際美味しい.

枯川歩きwadi Walk

アンテナ用バックアップ電源

ランチの後,トゥルミ村周辺の散策に出た.村の一角に鉄塔とソーラーパネル,それと多分二次電池の設備が見えた.トゥルミ村にはもちろん電気が来ており,モバイル通信中継アンテナに供給されているであろう.そして電力ライン障害時用にこうしたバックアップ電源を備えているのであろう.

なおTurmi Lodgeではレセプション付近ではwifiが使えたが,部屋ではだめだった.

枯川歩き

次に枯川(カシケ川)歩きを行った.ほほ枯れているが所々水たまりができている.青年はそうした場所で沐浴している.また泥濘になっている部分もある.このカシケ川も前述のキゾ川同様,雨季には大河として流れるのであろう.日本の川も台風時など激流となり流れることがあるが,枯れることはまずないので,枯川はやはりちょっと不思議だ.

先方にはちょうどヤギの大群が枯川をクロスしている.雨季はどこを通るのでしょうね.

カシケ川沿いのキャンプサイト

カシケ川沿いにキャンプサイトがあった.上述のようにトゥルミに適切なホテルが無かった時代,ここでテント泊をしたということだ.現在ここには水道蛇口があるが,公園ではなく私有地なので勝手に水を使ってはならないということだ.了解しました.

トゥルミ川床井戸Turmi River Well

川床井戸掘り作業

カシケ川の後,次はトゥルミ川と呼ばれる枯川を訪れた.ここも大きな川幅があり,まあ随分川の本数が多いものと改めて思う.それだけ雨季の雨量は膨大なのでしょうね.

ここでは何人かの男性が川床を掘り,水を湧き出す仕事をしていた.

川床の下には薄いではあろうが雨季に蓄えた水の層があり,その水分が掘った穴に滲み出るのであろう.

掘った穴に溜まる水

穴を掘り,暫くすると水が溜まってくる.砂の間を通って来るのである程度濾過されていると思う.

そして溜まった水は黄色い飲料タンクに汲み上げられる.

配水ロバ車に積まれ出荷

汲み上げられた水タンクは配水ロバ車に積まれ出荷される.

いずれにしても蛇口を捻ればジャーといった地方と違って,水の確保が困難な地方の生活の大変さが理解できる.何れ水が原油より高くなる時代が来るとの論があるが,そうかも知れないですね.

ここで水浴びの親子

川床井戸の脇では子どもに水浴びさせるお母さんがいた.自宅にはお風呂どころか水道設備がないのでしょう.これまた厳しい現実ですね.徐々に水道インフラも整備されていくとは思いますが.....

ハマル族の村Hamar Village

ハマル族の村入り口

トゥルミ川の後ハマル族の村を訪れた.上述したがハマル族は朝訪れたカロ族の親部族で似た部分が多いのだと思われる.

写真はハマル族約500人が暮らすというウィニャク(端の意という)村入り口.ここではガイドや村当局担当が入村や撮影料金,行われる行事等について交渉している場面と思われる.なお写真撮影は200ブルで,協定しているのかどの村もその料金だ.少し前までは一人ひとり5ブルの支払いで,面倒くさかったそうである.ただ現在も村以外の個々に関してはその面倒ルールが適用されている.それと5ブル紙幣は異常に汚れており,インドやネパール紙幣の汚さをしのぎ,触りたくないと,多分誰もが思っている.

ハマル族村の家

見物条件がまとまったようでハマル族村に入る.家はこれまで見てきたコンソ族,ツェマイ族,カロ族などと同様に円筒藁葺き屋根造りだ.環状列柱に土壁塗りが有るか,無いかの区分でみると,ここでは何も塗られずスケスケ構造だ.藁葺き屋根は柔らかな藁で耐久性には乏しいように見える.現在はほぼ定住の牧畜を生業とするようだが,想像するにその昔の遊牧で耐久性より,建築/分解などがより重視されたので,そうした生活様式の名残であろうか.いや単に高耐久の屋根材が簡単に得られないためかな.

ハマル族住居の内部

住居内部は外観同様コンソ族,ツェマイ族,カロ族の住居内部同様,円筒形ワンルーム土間で,円環状列柱で壁土は塗られてない.多分あまり寒くなることがないのでしょうか.

ところで他部族の住居でも同じだが,住宅の床が外の床と同じ平面にあるが,雨季の湿気はあまり心配ないのであろうか.....

若い女性たちの髪の手入れ

若い女性は上半身裸で,一般にシンプルデザインの巻きスカート,幅広のネックレス,簡素なブレスレットで,髪の毛を細かに束ね,それらをまとめている.

カロ族と近い関係にあるというが,ネックレスやヘアスタイルなどはかなり異なるように見える(概してハマル族がシンプル).

ハマル族の若いお母さん

ハマル族の若いお母さん

まず大まかには,上述のカロ族男性に嫁入りしたハマル族女性にそっくりですね.いや上女性が嫁入り後もハマル族の伝統を固守しているということか.

そして特徴を再確認すると,細かく編んだ茶色の髪,幅広い白い貝殻模様のネックレス,前方に突き出た固定ネックレス及びその突起(ただしこの女性はなし),比較的簡素なブレスレット.

この方の固定ネックレスには突起がないので,第一夫人ではなく,第二番以降の奥さんとなる.一夫多妻制そのものがどうかという話もあろうが,こうしてそれが当たり前の社会での現実を眺めると何となく気の毒に思われる.イスラムなら対等だが.....

背中の傷痕

ハマル族男性はブルジャンプで一人前の男か否か試され,女性は鞭打たれ根性が試されるという.この女性の背中に走る多くの鞭傷痕はそうした鞭打ちに耐えることができる証し,勲章なのだという.

ブルジャンプは叶わなかったが見てみたいと思った.しかしこの鞭打ちはあまり考えたくないように思う.当の女性たちは喜び勇んでむち打ちを受けるのだそうだが......他人事ながらちょっとおかしいのでは.....よそ者の考えかな....

親子三代

ホントの親子三代か否か定かではないが,そんな風に見える.こちらの若いお母さんは固定ネックレスに突起が出ているので第一夫人だ.後ろは多分彼女のお母さんで,髪が乏しくなったので細かい茶色編み髪が大変になってきた.しかし広幅貝殻模様のネックレス,簡素なブレスレットはちゃんと維持している.

子どもたちも広幅ネックレスでハマル族見習いに入っている.

ダンスに向かうハマル族男性

夕方になりエヴゥンガデイダンスと呼ばれる男女の相聞歌ダンスに登場する若者たちだ.ボディペインティングの男性も僅かながらいるが,多くはペイントなしだ.巻きスカートは各種多様性に富んでいる.総じて華美な飾りや衣装はなく,さっぱりした印象だ.

エヴゥンガデイダンス

男性が半円状に並ぶと,そこに年頃の女性が加わり,ダンスと歌が唄われ,交わされた.小さな子どもたちも背後に加わり,一緒に囃し立てたりしている.こうして年相応に徐々に学んでいくのであろう.

転がった石で包丁を研ぐ男性

村の広場には大きな石が転がっており,そこで中年男性が包丁を研いでいた.背後の囲いの中のヤギ一頭がこれから屠られるのだな~と皆で想像を巡らす.

平らな砥石でもないし,水も使わず,刺し身を切るようにシャープには研げないだろうが,ヤギを捌くには十分なのではなかろうか.

敵を7人倒した村の英雄

この比較的年配の男性は,かつて外敵との戦いで7人をやっつけた英雄ということだ.写真では不鮮明だが胸にはその証し,7本の傷(盛り上がったビード)が刻まれている.こうしたビードも女性の鞭打ち跡のように痛かったであろうが.....

何れにしてもこれまで部族間の争いは激しく繰り返されてきたようだ.現在は和らいでいるのだと思われるが....

家畜囲いの影も長くなった

ハマル族村には家畜囲いが幾つかあった.夕方になり柵の影が長く伸びて白いヤギの身体にも投影されている.

この後これらの中の一頭が2つ上写真の研ぎたてナイフで屠られるのかな....

ロッジに戻るback to the lodge

トゥルミロッジのキーホルダー

ハマル族村見物からまたトゥルミロッジに引き上げた.もらったキーのホルダーを改めて見ると,ハマル族男性の枕椅子の形でちゃんとHAMMR'S VLと記されている.VLとは枕椅子のことかな.....なおハマルはHAMMRともHAMRとも記されるようだ.

トゥルミロッジの夕焼け

ロッジの部屋から眺めていると夕焼けになった.明日も天気がいいかな.

この後レストランで夕食を頂き,部屋に戻り就寝.

明日はジンカに向かう,手前や近隣で市場や少数部族の村を訪問予定だ.